国家公务员考试网同步国家公务员考试系统考试动态信息:2022年国考判断推理考情分析。更多关于2022年国考言语理解与表达,言语理解与表达分析,国家公务员考试系统的信息的内容,请关注国家公务员考试网,以及安徽华图教育(anhuihuatu)认证号和交流群( )获取更多招考信息和备考资料。

)获取更多招考信息和备考资料。

2022年国考判断推理考情分析

2022国考公告 考试大纲 职位查询 职位下载 历年分数线 报名入口  配套图书 980提分网课

配套图书 980提分网课

无论是省级以上(含副省级)还是市(地)级以下,两套试卷中判断推理模块都是40道题,题型也几乎一样,比重比较大。但是在17年之后的国考题中,逻辑判断的最后5道题有所区别,在市(地)级国考题中出现了1篇材料加5道分析推理题的形式,大家要注意考题的变化。判断推理是一个文理综合的模块,定义判断和类比推理偏文科,图形推理和逻辑判断更偏向于理科,所以不管你是文科生还是理科生应该都能找到你擅长的题。以下是针对各个题型的备考建议。

1.图形推理

纵观历年图形题,可以发现整体规律比较常规,没有太偏的题。但是其常规命题也出现了一些新的规律。第一,立体图形的比例有所增多。立体图形不再是空间重构一种题型,开始出现立体图形的截面图、三视图和拼接图;第二,简单规律的呈现方式出现多样化。比如对称规律可以通过小黑白圆组成的整体图形来呈现,空间重构也可以通过分组分类的形式出现,这在一定程度上增加了难度;第三,简单规律的综合。多种简单规律结合在一起出题,比如对称结合旋转一起出题;曲直性,静态位置和面的个数结合出题,这让考生们在解题过程中难以一下子确定答案,需要多次排除。针对这些规律,考生们在备考中除了了解图形的基本规律,还需要做到以下几点:

一方面,总结考点规律的呈现形式。比如对称性的考查方式就很多样:①轴对称和中心对称。六幅图全都是轴对称或者全是中心对称或者三幅是轴对称三幅是中心对称等等;②对称轴的方向。对称轴方向可以单独简单命题,可以结合旋转等其他规律联合命题,也可以将简单图形换成复杂组合图形;③对称轴的条数。可以是简单数图形的对称轴条数,也可以是一幅图形的内外两部分对称轴条数运算等等。所以希望考生们在备考图形推理时能够将自己遇到的同一考点的具体形式作一个总结,这样可以提高自己对图形的敏感度。

另外一方面,总结同一图形的常考考点,即总结特征图形。比如下面这个图形,是图形推理中比较常见的一种形式。

这幅图比较常考的考点有哪些呢?①线条数,一共有6条线;②一笔画,整个图形可以用一笔画出来;③点数,一共有9个交点;④面数,图形有4个面;⑤素,整个图形都是一个整体,可以看成是一个素,或者图形中有4个三角形。

以上是总结特征图形的一个示例,大家在做图形推理题目时,也可以自己试着去总结类似的特征图形,总结多了,在做图形推理时就可以快速找到规律。

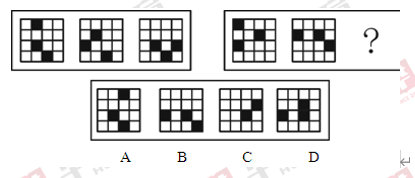

做图形推理题目—定要有宏观思维。它主要有两个方面的含义,第一,做题时首先要去找题干所有图形的共性而不是找个别图形的规律,如下图:

如果找每个黑块的运动规律,肯定可以选出正确答案,可是如果首先观察第一段的所有图形,可以发现三幅图中有一个黑块没有动,那第二段中也应该有一个黑块不动,快速锁定答案为D。

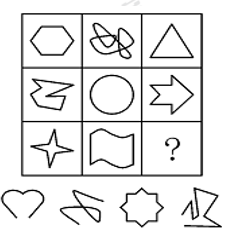

第二层含义是看题目中的所有图形,即不仅看题干的图还可以看选项中的图,如下图:

如果只观察题干,可能会想到一笔画、曲直性等其他规律,但是观察选项答案,则可快速锁定全封闭的规律。

综上,在图形推理的备考过程中,可以多总结规律,多总结图形,并且在做图形推理时先宏观再微观。

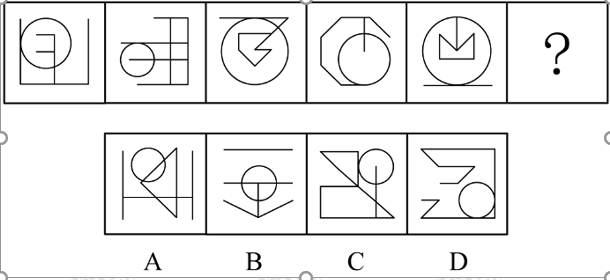

【例1】(2021国考-72题)从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:

【答案】C

【解析】

第一步,观察特征。

组成元素不同,优先考虑数量类或属性类。每个图形均有一个圆与直线条相切,考虑数切点。

第二步,一条式,从左到右找规律。

每个图形均有且只有两个曲直交点,且其中一个为切点,观察选项,只有C项符合。

因此,选择C选项。

2.定义判断

定义判断的终极目标就是要在特定的语言环境中,解释一个词或者一个句子的意义。不过在解释过程中会遇到一些困难,包括语言的功用、概念的内涵与外延理解及下定义方法的差异等等。本讲义将从以下三个方面增进对定义判断的理解。第一,明确语言的基本功用;第二,理解概念的内涵与外延;第三,区分不同的定义方法。

第一方面,我们要了解语言的基本功用。

1.传达信息

传达信息的语言以陈述的形式描述或者报道世界,无论它所传达的信息是真的还是假的,是重要的还是不重要的,是一般的还是个别的,它都在履行传达信息的功能。

传达信息的经典例子。

全国流动人口数量从1993 年的7000万增加到2003年的 1.4 亿, 10 年内翻了一番, 超过了全国人口总数的 10%, 约占农村劳动力的 30%。 流动人口中年轻人口占绝大多数, 其中15岁至35岁人口占全部流动人口的70%以上。 在今后相当长的一段时间内, 流动人口的规模将进一步扩大。 据专家预测, 农村劳动力中还有三分之一可能转移出来, 成为流动人口。

2.表达情感

语言的另一个基本用途是用来表达感情。 语言在抒情诗歌中的使用最能体现这方面的用途。

请看李煜的《虞美人》:

春花秋月何时了, 往事知多少?

小楼昨夜又东风, 故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在, 只是朱颜改。

问君能有几多愁, 恰似一江春水向东流。

3.指示行动

语言的第三个基本用途是用来指示行动。当语言被用于直接影响他人的行为,即被用于直接唤起或阻止他人的行动时,它就是在履行指示行动的职能。这方面的用途在命令和请求 中体现得最明显。比如,教师在考试开始时对学生说:“把手机关掉!”这句话的主要倾向不是传达信息, 也不是抒发或者唤起感情,而是指示学生采取某种行动。 再如,一位球迷对售票员说:“麻烦您,请买两张票。”也是在指示对方采取某种行动。 命令和请求之间的差别是细微的,通常情况下,在发出命令时加上一个“请”字,就会使一个命令变成一个请求。提问时所使用的话语也可以理解为具有指示功能的话语,提问或是要求对方提供答案,或是要求对方做出解释,它指示的是一种言语行为。对于指示行动的话语,通常用恰当或不恰当、合适或不合适、合理或愚蠢等来评价,而不用真的或假的来评价。在实际的语言使用中,语言的上述三种用途并不是独立的,常常是同时得以体现的。

第二方面,我们要了解概念的内涵与外延。

1.概念的内涵和外延的特征

概念的内涵就是指反映在概念中的对象的本质属性或特有属性。概念的外延是指具有概念所反映的本质属性或特有属性的对象,即概念的适用范围。

2.概念内涵和外延的确定性与灵活性

概念的内涵和外延具有相对确定性,即在一定时间、地点、条件下,概念的内涵和外延总是确定的、不变的。

但另一方面,概念的内涵和外延又具有灵活性。因为概念是人们对客观事物的一种认识,而认识具有发展性和不完整性,所以,随着客观事物的发展和人们在实践中对客观事物认识的不断深入,某些概念的内涵和外延也会发生变化。

3.区分三种关系

(1)类与分子的关系

从逻辑的角度说,内涵是区分对象为这一类或那一类的标准,凡是符合这个标准的对象 都是这个类中的分子,也就是外延。这就是说,一个概念的内涵决定了它的外延, 内涵与外延的关系被理解为——类与分子的关系。内涵所刻画的一个类的属性一定为属于这个类的分子所具有, 反之,凡是属于某个类的分子也一定具有刻画该类的本质属性的内涵。

(2)集合体与个体的关系

集合体就是由两个或两个以上的个体经过组合构成的一个统一整体,这个整体所具有的本质属性不为组成它的个体所具有。

类所具有的属性一定为属于这个类的分子所具有; 集合体所具有的属性不一定为组成这个集合体的个体所具有。

(a)大学生是受高等教育的人。

(b)大学生是国家的栋梁之才。

(3)整体与部分的关系

整体与部分的关系是另一种和类与分子的关系不同的关系, 整体所具有的属性不一定为构成它的部分所具有。 例如,一辆汽车从整体上看具有质量大的性质和给生活带来方便的功能,但是,构成汽车的部件, 比如车轮,却不具有这种性质和功能。同一个语词在不同的陈述中, 既可以在指称整体的意义上使用, 也可以在指称对象类的意义上使用。

例如:

(a)单句有陈述句、 疑问句和祈使句等类别。

(b)单句有主语、 谓语、 宾语和状语等成分。

“类”与“分子” :事物的类是由若干同类的分子组成的;

“集合体”与“个体”:事物的集合体是由若干同类的个体有机组成的。

“整体”和“部分”:事物的整体由不同的组成部分构成。

区别:①一个类所具有的属性,它的分子也一定具有;一个集合体所具有的属性,它的个体却不一定具有。②可以用反映类的概念来指称类中每一个分子;反映集合体的概念不能来指称集合体中任一概念。③类概念的外延是类所包含的每一个分子;集合概念的外延只是作为集合体的事物,不是集合体中的个体。

能力提升训练:填空

“手指” 与“大拇指” 的关系是( )关系;

“五指” 与“大拇指” 的关系是( )的关系:

“手” 与“大拇指”的关系是( )的关系

第三方面,我们的知道基本的定义方法。

定义是澄清概念和语言意义的方法。语言是传达信息、交流思想的工具,概念是认识世界、组织思想的工具。语词的意义是语言意义的基础,我们把用于澄清语词意义的定义方法称为语词定义。概念的意义是推理论证的基础,我们把用于澄清概念内涵的定义方法称为内涵定义。

定义的结构有三个部分: 被定义项、 定义项和联结词。例如:“商品是为交换而生产的劳动产品。”“商品” 是被定义项, “为交换而生产的劳动产品” 是定义项, “是”是联结词。

1.语词定义

语词定义就是对语词意义的标准用法或特殊用法的界定。 常见的有报道性定义、 约定性定义和修正性定义三种。

报道性定义

报道性定义就是对语词已有用法的报道。词典对语词的定义是典型的报道性定义, 故又称这种定义为“词典定义”。

例如: 焦炭: 一种固体燃料, 质硬, 多孔, 发热量高。用煤高温干馏而成。 多用于炼铁。

约定性定义

约定性定义是通过约定来规定某些语词的使用含义。这种定义通常用来为冗长的叙述规定简约的表达,以便于记忆、表达和交流。例如: “三个代表”: 是“代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益”的简称。 “五讲四美”: 是“讲道德、 讲文明、 讲礼貌、 讲秩序、 讲卫生” 和 “心灵美、 语言美、 行为美、 环境美” 的简称。

修正性定义

修正性定义就是对语词已有的用法进行更严格、 精确的限定, 它是介于报道性与约定性定义之间的一种定义形式。通常也称这种定义为“精确定义”。 例如, 哈佛大学医学院对“脑死亡” 的定义是: 脑死亡就是整个中枢神经系统的全部死亡, 包括脑干在内的整个人脑机能丧失的不可逆 转的状态。 具体标准是: ①不可逆的深度昏迷, 对外界刺激无感应性, 无反应性; ②无自主 呼吸和自主运动; ③生理反射作用消失, 对光无反应; ④脑电图平坦。 以上四条要在二十四小时之内反复测试多次, 结果无变化。

2.内涵定义

内涵定义是揭示概念内涵的定义。 标准的内涵定义是属加种差定义,非标准的内涵定义有发生定义、 功用定义和关系定义等。

属加种差定义

属加种差定义是具备“被定义项=种差+属” 这种结构的定义, 它是揭示概念内涵的标准定义方法。认识世界的基础是对认识对象进行清晰的分类, 使用属概念和种概念所刻画的种属关系来认识对象之间的类与分子的关系, 这是亚里士多德发明的一种重要的思维方法。 如果一个概念的外延完全被包含在另一个概念的外延之中, 而后者的外延并不完全包含在前者的外延之中, 则这两个概念之间就具有种属关系, 前者是后者的种概念, 后者是前者的属概念。 例如,“人是会制造和使用工具的动物。”“人” 是“动物” 这个属概念的种概念,“会制造和使用工具” 是将人与其他动物的种类区别开来的“种差”。 再如: 哺乳动物就是以分泌乳汁喂养出生后代的脊椎动物。

发生定义

发生定义的“种差” 所揭示的是被定义概念指称的对象在产生或形成方面的特点。 例如: “圆是平面上绕一定点等距离运动所形成的封闭曲线。” 再如:火成岩是地壳深处或来自地幔的熔融岩浆,受某些地质构造作用的影响,侵入到地壳中或上升到地表凝结而形成的岩石。日食是月球运行到地球和太阳中间,月球掩蔽太阳而发生的天文现象。

功用定义

功用定义的“种差” 所揭示的是被定义概念指称的对象的功用。 例如: “气压计是用以测量大气压强的仪器。” 再如: 粒子对撞机是一种通过两束相向运动的粒子束对撞的方法提高粒子有效相互作用能量的实验装置。 笔是用作书写的文具。

关系定义

关系定义的“种差” 所揭示的是被定义概念指称的对象与某一个或某一些对象的关系。 例如: “偶数是能被 2 整除的自然数。” 再如: 夫妻是由合法婚姻所产生的男女间的身份关系。 夫妻关系是血亲关系和姻亲关系的基础,但夫妻关系本身并非血亲关系或姻亲关系。 比重是物体的重量和其体积的比值。

发生定义、 功用定义和关系定义, 这些定义的“种差” 揭示的是对象所特有的生成过程、 功用或关系, 而不是对象所特有的性质, 它们不是严格意义的属加种差定义。 由于这些定义的“种差” 同样能将一个属概念之中不同种类的对象区分清楚,通常也将其视为属加种差定义。

【例1】(2021国考-90题)人们常常系统地高估自己对事件的控制程度或影响力,而低估机会、运气等不可控制因素在事件发展过程及其结果上所扮演的角色,这一现象被称为控制错觉。

根据上述定义,下列没有体现控制错觉的是:

A.人们想用骰子掷出“双6”时会在心中默念,用力揉捏骰子,相信这样做就会如愿

B.一些股民往往借助几个简单的因素预测大盘指数,结果常常是谬以千里

C.某企业经理认为今年当地举办的运动会对企业发展非常有利,预测今年营业额会有所上涨

D.景区某摆渡车驾驶员常年走山路,认为自己路况熟、技术好,所以在山路上开得非常快

【答案】C

【解析】

第一步,根据提问方式,确定为选非题。

第二步,找关键信息。

①高估自己对事件的控制程度或影响力;

②低估机会、运气等不可控制因素。

第三步,辨析选项。

A项:相信通过心中默念、用力揉捏骰子就能掷出双6,符合“高估自己对事件的控制程度或影响力”,但实际上这样做也不一定能掷出想要的点数,体现了“低估机会、运气等不可控制因素”,符合定义;

B项:股民借助几个简单的因素就认为自己能正确预测大盘指数,符合“高估自己对事件的控制程度或影响力”,但实际上大盘指数并不是简单的模型,会受到市场、政策、交易者心理等因素影响,股民往往预测错误,体现了“低估机会、运气等不可控制因素”,符合定义;

C项:某经理根据举办运动会对企业发展有利,预测营业额会上涨,是预测运动会,即市场环境对企业的影响,不属于“自己对事件的控制程度或影响力”,不符合定义;

D项:“认为自己路况熟、技术好,所以在山路上开得非常快”符合“高估自己对事件的控制程度或影响力”,但实际上开车是否不发生事故还会受天气、其他车辆等影响,符合“低估机会、运气等不可控制因素”,符合定义。

因此,选择C选项。

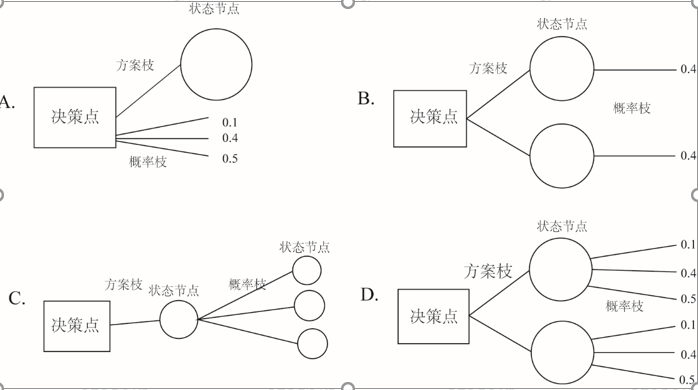

【例2】(2021国考-89题)决策树是由决策点、方案枝、状态节点和概率枝构成的图解法。决策树是以决策点为出发点,引出若干方案枝,每条方案枝代表一个方案。每条方案枝的末端有一个状态节点,从状态节点引出若干概率枝,每条概率枝代表一种自然状态。概率枝上标明每种自然状态之上的概率收益值。这样层层展开,形如树状,故此得名。

根据上述定义,下列图示正确展示了决策树的是:

【答案】D

【解析】

第一步,根据提问方式,确定为选是题。

第二步,找关键信息。

①决策树是以决策点为出发点,引出若干方案枝;

②每条方案枝的末端有一个状态节点;

③从状态节点引出若干概率枝,概率枝上标明概率收益值;

④层层展开,形如树状。

第三步,辨析选项。

A项:决策点引出方案枝和概率枝,不符合“决策树是以决策点为出发点,引出若干方案枝”,不符合定义;

B项:一条概率枝即表明一种可能性,全部可能性的概率收益值相加总和应为1,选项中每一状态节点只引出一条概率枝,说明没有列出全部概率枝,不符合“从状态节点引出若干概率枝”,不符合定义;

C项:状态节点在概率枝的末端,不符合“每条方案枝的末端有一个状态节点”,不符合定义;

D项:方案枝符合“以决策点为出发点引出的若干方案枝”,状态节点符合“在每条方案枝的末端有一个状态节点”,概率枝符合“从状态节点引出若干概率枝”,且层层展开,形如树状,符合定义。

因此,选择D选项。

3.类比推理

类比推理从某种程度上讲,有点类似图形推理,题干词语之间的逻辑关系多样而且难以把握。根据近年来的考试规律,常常还会考查多重关系,比如“生死∶存亡”两个词,除了两个词语之间是近义词外,还考查“生”与“死”,“存”与“亡”是反义词。所以这就要求考生在备考时需要做到以下几点:

(1)熟悉两个词语之间的基本关系。词语之间的关系大方向可以分为外延关系和内涵关系,即词语指代物之间的关系和词语的语法关系。而近几年类比题中词语本身意思、词语结构等语法关系考查比重有所增多,所以建议考生们在做言语题或者类比题时遇到不懂的词语,可以去查查它的意思是什么,这样可以在无形中增加自己的词语储备量。类比推理中还有一类比较特殊的词语——成语,成语的考查更加广泛,它除了可以考查成语意思之外,有的时候还会考查成语典故,所以大家也要注意积累。

(2)平时注意总结语文常识。从近几年的国考真题可以看出,类比推理有时会考查常识知识,比如地理常识、物理常识、生物常识、历史常识等等,但是几乎都是高中或者初中学过的,所以难度不大。但是近年来,语文常识有所增多,比如象征意义、俗语对应、主动被动等等。所以大家平时做题时可以多总结。

(3)注意分析词语的多层关系。这几年类比推理词语的关系考的越来越细化,比如“佩刀:刀鞘”,这两个词语除了是配套使用的关系外,还有一层关系是刀鞘包裹着佩刀;又比如“设计:发放:问卷”,这三个词语的关系除了是“设计”与“问卷”以及“发放”与“问卷”是动宾关系之外,“设计问卷”与“发放问卷”还有时间上的先后关系。从这两个例子大家可以看出类比的考试规律趋向于综合关系,所以要求大家除了会横向比较题干词语的关系,还要学会纵向比较题干词语和选项词语的关系。

【例1】(2021国考-96题)江河湖海∶水体

A.鳏寡孤独∶身份

B.油盐酱醋∶调味

C.山珍海味∶美食

D.绫罗绸缎∶面料

【答案】D

【解析】

第一步,确定题干逻辑关系。

“江河湖海”是四种“水体”,二者属于包容关系中的种属关系,且“江”“河”“湖”“海”属于并列关系。

第二步,辨析选项。

A项:“鳏寡孤独”是四种人,而不是“身份”,其中“鳏”指年老无妻或丧妻的男子,“寡”指年老无夫或丧夫的女子,“孤”指年幼丧父的孩子,“独”指年老无子女的人,排除;

B项:“油盐酱醋”是四种调料,其功能是“调味”,二者属于功能对应关系,排除;

C项:“山珍海味”属于“美食”,二者属于包容关系中的种属关系,但“山珍”与“海味”属于并列关系,排除;

D项:“绫罗绸缎”是四种“面料”,二者属于包容关系中的种属关系,且“绫”“罗”“绸”“缎”属于并列关系,与题干逻辑关系一致,符合。

因此,选择D选项。

【例2】(2021国考-97题)中央预算∶年度预算∶地方预算

A.历史题材∶军事题材∶现实题材

B.户外广告∶文字广告∶电视广告

C.知识创新∶技术创新∶管理创新

D.人身权利∶生命权利∶财产权利

【答案】A

【解析】

第一步,确定题干逻辑关系。

“中央预算”与“地方预算”属于并列关系,二者与“年度预算”属于交叉关系。

第二步,辨析选项。

A项:“历史题材”是有关描写历史事件、历史人物的题材,“现实题材”是反映现实生活的题材,二者属于并列关系,且与“军事题材”属于交叉关系,与题干逻辑关系一致,符合;

B项:“户外广告”是在建筑物外表或街道、广场等室外公共场所设立的霓虹灯、广告牌、海报、电视墙等,“电视广告”是经由电视传播的广告形式,二者属于交叉关系,排除;

C项:“知识创新”是指通过科学研究,包括基础研究和应用研究,获得新的基础科学和技术科学知识的过程,“技术创新”是以创造新技术为目的的创新或以科学技术知识及其创造的资源为基础的创新,“管理创新”是指组织形成创造性思想并将其转换为有用的产品、服务或作业方法的过程,三者属于并列关系,排除;

D项:“生命权利”是公民最根本的“人身权利”,二者属于包容关系中的种属关系,排除。

因此,选择A选项。

4.逻辑判断

逻辑判断是判断推理中最有规律可循同时也是综合性很高的一个模块。有规律可循,比如翻译推理中只要记住几个翻译的公式,几乎套上公式就能把题做出来;综合性高,比如论证题可以综合翻译推理以及归纳推理一起考。它的特点就要求考生们在学习逻辑判断时做到——记牢公式,融会贯通。

纵观近年来的逻辑判断题,可以发现论证、翻译推理、分析推理是高频考点,并且呈现以下一些特点:

论证是逻辑判断的重点。10道逻辑判断中有6-8道论证题,所以大家一定要把重点放在论证上。并且在备考的过程中,除了多做论证类题之外,还需要比较不同论证题的区别,尤其是支持型和前提型的论证题,这是大家最容易出错的,比如下面两道前提型论证题:

【例1】(2021国考-106题)中国互联网络信息中心发布报告显示,截至2018年12月,我国短视频用户规模达6.48亿,其中青少年用户占了很大比重,开展青少年防沉迷工作刻不容缓。相关主管部门组织短视频平台企业研发了青少年防沉迷系统,进入“青少年模式”后,每日使用时长将限定为累计40分钟,打赏、充值、提现、直播等功能将不可用,每天22时至次日6时期间,禁止使用短视频App。

以下哪项如果为真,最能质疑该模式的有效性?

A.用户使用“青少年模式”需提交身份证信息等,增加了泄露个人隐私的风险

B.不加选择地浏览视频内容,可能会对青少年价值观产生负面影响

C.该系统通过大数据分析来识别疑似青少年用户,可能会“误伤”成年人

D.“青少年模式”目前尚无法识别网络使用者的真实身份

【答案】D

【解析】

第一步,确定题型。

根据提问方式中的“质疑”,确定为削弱论证。

第二步,找论点和论据。

论点:“青少年模式”,即每日使用时长限定为累计40分钟,打赏、充值、提现、直播等功能将不可用,每天22时至次日6时期间,禁止使用视频APP。

论据:无。

第三步,辨析选项。

A项:无关选项。该项讨论的是对个人信息的泄漏,属于该模式可能存在的缺陷,但是论点讨论的是该模式是否有效,论题不一致,排除。

B项:无关选项。该项讨论的是视频内容可能对青少年的危害,但是该模式解决的是“青少年沉迷”,论题不一致,排除。

C项:增加论据。该项讨论的是可能“误伤”成年人,说明此模式还是有对青年人有一定作用的,具有加强作用。

D项:否定前提。青少年模式的使用前提是能够识别区分青少年与成年人,该项否定了此前提,具有削弱作用。

因此,选择D选项。

【例2】(2021国考-105题)近日,有研究团队通过对44个反刍动物物种的基因组测序研究,创建了一个反刍动物的系统进化树,从而解析大量反刍动物的演化史。结果揭示,在近10万年前,反刍动物种群发生大幅衰减,而这些种群数的减少与人类向非洲之外迁徙的时间相符。有人据此认为,这佐证了早期人类活动造成了反刍动物种群的衰减。

以下哪项如果为真,最能质疑上述结论?

A.反刍动物种群衰减后,植被愈加茂盛,为人类提供了更多食物

B.反刍动物通常有角,在遇到人类攻击时能发挥一定的防御作用

C.同一时期的马、驴等奇蹄目动物的种群也出现大幅衰减的现象

D.同一时期大型猫科动物繁盛,它们大规模捕杀反刍动物

【答案】D

【解析】

第一步,确定题型。

根据提问方式中的“质疑”,确定为削弱论证。

第二步,找论点和论据。

论点:早期人类活动造成了反刍动物种群的衰减。

论据:反刍动物种群发生大幅衰减,而这些种群数的减少与人类向非洲之外迁徙的时间相符。

第三步,辨析选项。

A项:无关选项。该项讨论的是物种衰减后对人类的好处,与论点反刍动物种群衰减的原因是否是人类活动无关,论题不一致,不具有削弱作用。

B项:不明确项。该项讨论的是反刍动物的角在对人类有防御作用,但无法确定就一定是人类活动导致的种群减少,不具有削弱作用。

C项:无关选项。该项讨论的是其他动物种群减少的问题,与论点反刍动物种群衰减的原因是否是人类活动无关,论题不一致,不具有削弱作用。

D项:增加反向论据。该项指出大型猫科动物的捕杀是反刍动物种群衰减的原因,具有削弱作用。

因此,选择D选项。

翻译推理的逻辑关联词呈现出多样化。逻辑关联词不再是以前简单的“如果,那么”之类的逻辑关联词,如下题的逻辑关系直接以句子的形式呈现:

【例3】(2021国考-108题)小赵和小刘是非常熟悉的好朋友,两家相距很近,疫情期间,小赵曾给本单位同处室的同事发了警示微信,小刘也给所在小区他认识的所有人发了警示微信,并进一步通过电话进行了确认提醒,小赵、小刘互通了电话,提醒近期不相互走动,小赵给小刘发过警示微信,小刘没有给小赵发过警示微信。

根据以上陈述,以下哪项不可能?

A.小赵近期没有去过小刘家

B.小刘、小赵是同事

C.小刘、小赵不是一个处室的

D.小赵、小刘住一个小区

【答案】D

【解析】

第一步,确定题型。

根据题干关键信息及提问方式,确定为翻译推理选非题。

第二步,翻译题干。

(1)小赵单位同处室的同事→都接到了小赵警示微信

(2)小刘小区的人且小刘认识→小刘都发了警示微信,并打电话确认

(3)小赵和小刘互通电话,提醒近期不相互走动

(4)小赵给小刘发过警示微信

(5)小刘没有给小赵发过警示微信

第三步,进行推理。

A项:根据条件(3)小赵和小刘互通电话,提醒近期不相互走动,所以小赵近期可能没去过小刘家,排除;

B项:根据条件(4)小赵给小刘发过警示微信,是对(1)的“肯后”,肯后得不到必然结论,但是可以得到可能结论,故小刘和小赵可能是同事,排除;

C项:根据条件(4)小赵给小刘发过警示微信,是对(1)的“肯后”,肯后得不到必然结论,但是可以得到可能结论,故小刘和小赵可能不是同一个处室的,排除;

D项:根据条件(5)小刘没有给小赵发过警示微信,是对(2)的“否后”,根据“否后必否前”可得:小赵不是“小刘小区的人或者小刘认识的人”,结合题干可知“小赵和小刘是非常熟悉的好朋友”及“否定肯定式”,可知小赵和小刘不住同一个小区,故该项不可能,符合。

因此,选择D选项。

分析推理的考查形式多变。尤其是市地级考试中5道分析推理以材料题的形式出现,加大了难度。但不管题目形式如何变化,最基本的分析方法是重点,常用的分析方法有——排除法、最大信息法、确定信息优先法、假设法等等。只有掌握了最基本的分析方法,不管题目形式如何变化,都可以快速找到切题点,选出正确答案。

【例4】(2021国考-114题)单位安排甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛8人出差,他们恰好被安排在宾馆同一排左右相邻的8个房间。已知:

①甲和丙中间隔着3人;

②乙和己中间隔着2人;

③丁在庚的左边,他们中间隔着2人;

④辛和戊中间隔着1人。

根据以上信息,按照从左到右的顺序,下列哪项是不可能的?

A.丁在第一个房间

B.丁在第二个房间

C.丁在第三个房间

D.丁在第四个房间

【答案】C

【解析】

第一步,确定题型。

根据题干匹配特征及提问方式,确定为分析推理选非题。

第二步,分析条件,进行推理。

(x代表一个间隔)

(1)“甲xxx丙”或“丙xxx甲”

(2)“乙xx己”或“己xx乙”

(3)丁xx庚

(4)“辛x戊”或“戊x辛”

代入选项进行验证:

代入A项:存在可能性的排序为“丁 己 甲 庚 巳 辛 丙 戊”,故该项可能;

代入B项:存在可能性的排序为“己 丁 甲 巳 庚 辛 丙 戊”,故该项可能;

代入C项:丁位于第三,那么庚位于第六,此时甲和丙只能是第一和第五,或者第四和第八;假如甲和丙在第一和第五,那么乙和己只能是第四和第七,剩下的第二和第八只能是戊和辛,这与条件(4)矛盾;假如甲和丙只能是第四和第八,那么乙和己只能是第二和第五,剩下的第一和第七只能是戊和辛,这与条件(4)矛盾,故该项不可能;

代入D项:存在可能性的排序为“辛 甲 戊 丁 乙 丙 庚 己”,故该项可能。

因此,选择C选项。

推荐阅读:

本文链接:https://ah.huatu.com/2021/0821/2043476.html

——相关阅读——

以上是2022年国考判断推理考情分析的全部内容,更多资讯请继续查看:安徽人事考试网、国家公务员考试网。

(编辑:安徽华图)